Pnrr: in ballo c’è il futuro dell’Italia

Com’è giusto che sia all’interno di un clima parlamentare del tutto rinnovato, si esaminano a fondo le moderne priorità del Paese. Volti (più o meno) nuovi si incontrano in queste ore per discutere di un tema preminente, al centro del dibattito pubblico ormai da tempo e decisivo per le sorti degli italiani. E no, se ve lo steste chiedendo, ciò sorprendentemente non ha a che vedere col destino di JJ4. Mi riferisco al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), un’occasione d’oro per l’Italia, affinchè possa rilanciare la sua economia all’insegna di una maggiore digitalizzazione e di un netto sfoltimento burocratico. Ma procediamo con ordine. Ebbene, le conseguenze della pandemia di Covid-19 sono state avvertite in Italia più che altrove, colpendo un territorio già fragile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale. Basti pensare che fra il 1999 ed il 2019 il Pil in Italia è cresciuto di 7,9 punti percentuali; durante il medesimo lasso temporale l’aumento del Pil di Germania, Francia e Spagna è stato rispettivamente del 30,2, del 32,4 e del 43,6 per cento. Le ragioni di questo squilibrio sono da attribuirsi a diverse cause, fra cui non ultima è la scarsa familiarità con le tecnologie che caratterizza il nostro settore pubblico; prima della pandemia la quasi totalità degli impiegati dell’amministrazione pubblica (98,9 per cento) non si era mai approcciata allo smart working. Le difficoltà italiane nel tenere il passo con i paesi maggiormente avanzati del continente trovano riscontro in un andamento della produttività molto più lento rispetto al resto d’Europa. Quanto detto è in parte legato ad una diminuzione degli investimenti pubblici e privati di tipo infrastrutturale e non solo; nel 2022, fra settore pubblico e privato, Francia e Germania hanno investito rispettivamente 256 e 474 miliardi di euro in più di noi. Questi elementi, se sommati agli eccessivi ritardi legati alla giustizia civile (sono in media necessari 500 giorni per concludere un procedimento civile di primo grado), rischiano di farci piombare in una situazione di stagnazione economica da cui sarà sempre più complesso uscire. Sembrerebbe tutto perduto se solo la storia economica recente non fosse in grado di smentirci. Mi spiego meglio. Nel secondo dopoguerra, l’impiego di cospicui investimenti e riforme, nonchè attuazione pratica dell’interventismo statale in ambito finanziario, ha originato tassi di crescita eccezionali, consentendo all’Italia (fra gli altri) di competere direttamente con i paesi più avanzati.

In linea con questo modello l’Unione Europea ha risposto alla crisi post-pandemica mettendo sul piatto il più ingente programma di riforme ed investimenti della sua storia, volto a rilanciare l’economia di tutti i Paesi membri. Un appuntamento che vale 750 miliardi di euro, al quale l’Italia ha deciso non soltanto di prendere parte, ma di sedere in prima fila.

Il Next Generation EU, lanciato nel luglio 2020, si dota di due componenti distinte: il REACT-EU, concepito in un’ottica a breve termine (2021-2022), che dispone di 47,5 miliardi di euro ed il RRF (2021-2026) la cui dimensione totale ammonta a 672,5 miliardi di euro, di cui 312,5 miliardi sono sovvenzioni e 360 miliardi prestiti a tasso agevolato.

Il Piano di ricostruzione, inedito per dimensioni, consentirebbe al Bel Paese di divenirne il primo beneficiario, con ricavi pari a 191,5 miliardi di euro. Ciononostante mi riservo l’uso del Condizionale. Non si tratta di celato pessimismo, bensì di un aspetto strutturale insito nel Piano predisposto dalla Commissione voi der Leyen. Difatti alla base del NGEU è previsto che ciascun paese che desideri beneficiarne, presenti alla Commissione un Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), attestando che la spesa dei fondi da riceversi possa avvenire coerentemente con lo sviluppo delle materie economiche proposte dall’Unione Europea, individuate e ripartite in sei missioni:

Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo

Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica

Missione 3: Infrastrutture per una movibilità sostenibile

Missione 4: Istruzione e ricerca

Missione 5: Inclusione e coesione

Missione 6: Salute

Le risorse europee sono sostanzialmente rateizzate, suddivise in ‘tranches’ di pagamento consequenziali. Ciò significa che soltanto dopo l’eventuale raggiungimento degli obiettivi stipulati nella tranche che precede quella d’interesse, è possibile ricavare i fondi derivanti da quest’ultima. In altre parole, possibili ritardi nella conquista dei ‘milestones’ (traguardi qualitativi) potrebbero causare un blocco dell’intero sistema di finanziamenti e pertanto la sospensione dei fondi assegnati alle tranches successive.

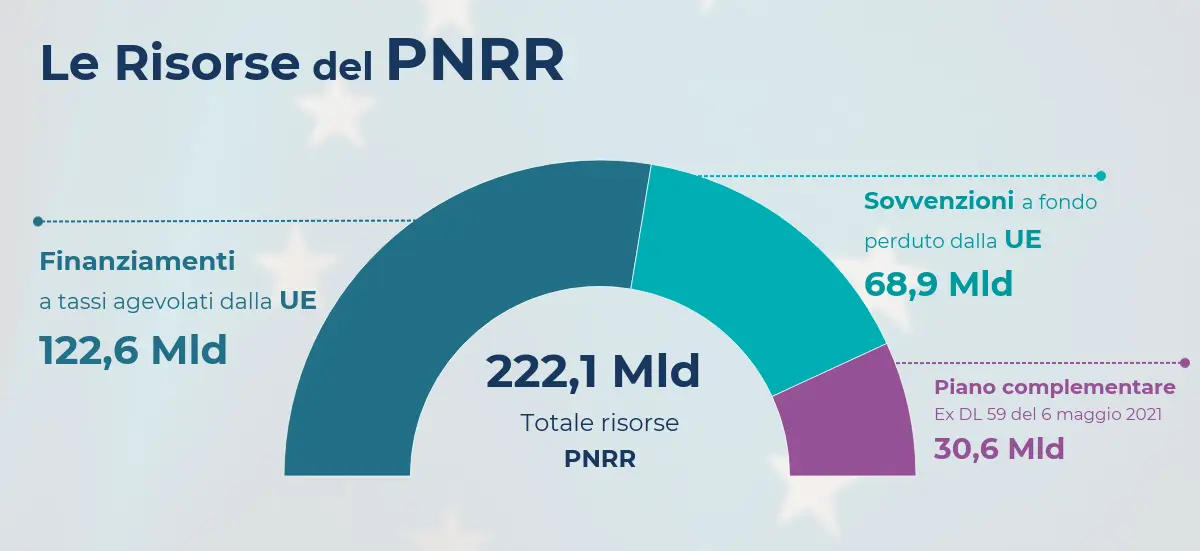

L’Italia, come già riportato, con un ammontare totale pari 191,5 miliardi (cui vanno affiancati 30,6 miliardi di euro del Fondo Complementare) destinati alla realizzazione del proprio piano, si qualifica come massima beneficiaria dell’UE. Tali risorse si suddividono in 68,9 miliardi di euro in forma di prestiti a fondo perduto (‘grants’) e 122,6 miliardi di euro finanziati tramite prestiti a tasso agevolato (‘loans’), corrispondente a circa 2,5 miliardi annui.

Il Piano ha tre obiettivi principali. Il primo, di facile intuizione, risiede nel riparare i danni economici e sociali causati della crisi pandemica. Con una prospettiva più di medio-lungo termine, “il Piano affronta alcune debolezze che affliggono la nostra economia e la nostra società da decenni: i perduranti divari territoriali, le disparità di genere, la debole crescita della produttività e il basso investimento in capitale umano e fisico. Infine, le risorse del Piano contribuiscono a dare impulso alla transizione ecologica.”

Il Pnrr è dunque concepito come un vero e proprio progetto trasformativo, nel quale gli stanziamenti di risorse sono accompagnati da un massiccio programma di riforme, che potrebbero consentire al nostro Paese di superare barriere storiche e debolezze strutturali.

A sostegno di questa tesi, il Documento di Economia e Finanza (Def) per il triennio 2024-2026, approvato l’11 aprile scorso dal CdM, tiene conto di alcune stime circa la crescita del Paese derivanti in buona parte dall’applicazione (attuale e futura) del Pnrr. L’indicatore di debito pubblico/Pil rappresenta, in tal senso, un dato significativo e passa da un rapporto del 146,7 per cento nel 2021 ad una stima del 137,9 per cento nel 2026.

La diminuzione del rapporto sopra descritto indica una maggiore sostenibilità del sistema economico-finanziario italiano. Tuttavia questi indicatori vanno presi con le dovute cautele, essendo strettamente legati ad un’attuazione incerta, poichè prossima, delle strategie proposte. Sorge spontaneo chiedersi a che punto sia l’Italia e quanto sia stato effettivamente speso finora.

Gli obiettivi previsti sono stati tutti rispettati. Il Piano sta procedendo spedito come anche i pagamenti delle rate. Al nuovo governo rimarranno 26 condizioni da rispettare entro la fine dell’anno.

La Nota di Aggiornamento del Def (NaDEF) ha invece evidenziato ritardi nella capacità di spesa da parte dello Stato. “Nel periodo 2020-2021 sono stati spesi solo 5,5 miliardi sui 18,5 programmati, ovvero meno di un terzo di quanto originariamente previsto nel DEF 2021. Per l’anno in corso è previsto un dimezzamento della spesa rispetto a quanto ipotizzato nel DEF di aprile scorso: dei 29,4 miliardi di euro se ne spenderanno probabilmente solo 15. Di conseguenza, la spesa dei 26,7 miliardi di mancate attuazioni nel triennio 2020-2022 è rinviata agli anni successivi, con un aumento consistente nel biennio 2025-2026.”

È naturale riscontrare notevoli difficoltà nel tentativo d’interpretazione di questi ritardi, dato che ragioniamo su una situazione in continua evoluzione. Ciononostante ci sono elementi fattuali che possono agevolare la nostra comprensione di un quadro tanto complesso quanto potenzialmente essenziale ai fini dello sviluppo dell’apparato economico italiano.

Anzitutto bisogna tenere presente che dei ventisette Stati parte dell’Unione Europea, soltanto cinque di essi hanno accettato parte delle risorse in forma di prestito agevolato, oltre naturalmente alla totalità delle sovvenzioni. Venti Paesi hanno scelto invece di ricevere soltanto le sovvenzioni, non ritenendo necessario beneficiare di alcun prestito, poiché non particolarmente influente sui rispettivi Pil. Italia e Romania, in netta controtendenza, hanno invece accettato le sovvenzioni totali e richiesto prestiti superiori al 50 per cento delle risorse complessive. Ne derivano maggiori difficoltà nelle capacità di spesa.

Altro elemento in grado di rallentare l’attuazione del Piano secondo i tempi stabiliti è da ricercare nelle politiche previste dall’UE in merito al NGEU. Il complesso sistema di finanziamenti ammette redesign circoscritti alle aree dei Pnrr che non convergono nei punti focali dei piani stessi; in altre parole i progetti sono modificabili, fatta eccezione per i milestones. Il Pnrr italiano, dal momento della sua nascita, è passato per le mani di tre Governi, il che si traduce in linee politiche differenti e, conseguentemente, differenti vedute circa la spesa di centinaia di miliardi di euro. Le continue modifiche (avvenute soprattutto nel passaggio dal Governo Conte II al Governo Draghi) hanno certamente rallentato e continuano a rallentare il passaggio delle risorse.

“Il Pnrr, sia chiaro, non è un problema, ma una grande opportunità che il governo non si lascerà sfuggire”.

Queste non sono le parole con cui intendo concludere il mio articolo, ma sono quelle con cui la Presidente del Consiglio Meloni di recente si è espressa sull’intera faccenda. Dal canto mio, in quanto giovane cittadino di questa Nazione, spero nella miglior riuscita di un progetto che potrebbe risollevare concretamente una situazione che non lascia intravedere un futuro prospero.

Spero nella miglior riuscita del Pnrr, in ballo c’è il futuro dell’Italia.

Antonio Francesco Di Lauro

Bibliography

www.governo.it. (2021b). PNRR, gli obiettivi e la struttura. [online] Available at: link [Accessed 28 Apr. 2023].

mise.gov.it. (2022). Piano nazionale. [online] Available at: link.

Anon, (2022). RISORSE E TEMPISTICHE DEL PNRR: A CHE PUNTO SIAMO? [online] Available at: link.

Openpolis. (2023). Che cos’è il Def, documento di economia e finanza. [online] Available at: link [Accessed 28 Apr. 2023].

TG24, S. (n.d.). Meloni: 'Def serio, lo vogliamo al rialzo. Pnrr non è problema’. [online] tg24.sky.it. Available at: link [Accessed 28 Apr. 2023].

www.youtube.com. (n.d.). PNRR, opportunità o solo rischio debito? [online] Available at: link [Accessed 28 Apr. 2023].

Fubini, F. (2023). Perché è un errore dire no ai prestiti Ue. Corriere della Sera, 93, pp.1-2.

Openpolis. (2021). Il Pnrr italiano e il confronto con gli altri paesi europei. [online] Available at: link [Accessed 14 Jun. 2022].